例えばリフォームを業者にお願いするとき、どんな職人さんが来るかまでは分かりません。

あくまでも、お客様は営業マンと話しているので、その後ろにどんな人たちがいるかまでははっきり見えませんね。

実際の現場はどうなんでしょうか?

職人さんは外注

基本的に職人さんはそれぞれ個人事業主。

外部の人たちです。

社員の大工さんがいる会社もありますが、ガス・水道・左官・クロスなどなど、多くの業種があり、それぞれ外注なのが一般的です。

そんな業者さんを取りまとめるのが現場監督さん。

そんな現場監督さんも外注のときもあります。

外注の人たちが集まって仕事をするんです。

昔からずっと同じ顔合わせで仕事している場合もあるし、まったく初顔合わせの場合もあります。

慣れ親しんだチームのような外注さん

たとえば地域密着で昔から長く経営されている建築会社さんでは、出入りする職人さんも固定されていることが多いです。

ずっといっしょにやってきたので、仕事の進め方もお互いにわかっているし、チームプレーが出来上がってます。

比較的新しい会社でも、最初から同じ顔ぶれでやってきているとチームワークが出来上がってるときもあります。

敵同士の外注さん

外注さんを値段だけで決めて、取っ替え引っ替えしながらの元請けさんもあります。

現場監督さんもたくさんの現場を抱えすぎてパンク状態。

そんな現場では費用を叩かれた職人さん同士、自分の仕事を終わらせるのが精一杯なので、ほかの業種のことなど気にしていられません。

バンバン仕事進めていきます。

電気屋さんがまだ配線してないのに壁閉じちゃって、どうやって配線するの?

「そんなん知ったこっちゃねー」

なんてこと、あるんです。ホントに。

一概に職人さんだけが悪いわけではないですが。

これには電気屋さんも腹立てて、あちこち穴開けまくって…みたいに。

一番かわいそうなのはお客さんですね。

クロスを張ると見た目には分からなくなるので、柱にでっかい穴が空いてることも知らないままです。

現場の空気をつくる人

現場の空気をつくるのは人です。

現場監督さんの気配りによって現場の空気は全然違います。

段取りよく、各職人さんがなるべくバッティングしないように配慮されているとスムーズでみんな仕事がしやすくいい空気が流れてます。

また、大工さんも現場を進めるメイン工事を担っているので影響力が大きいです。

各業種がお互いの仕事を理解してるのが理想です。

いいチームをつくることは、いい家づくりに欠かせません。新築やリフォームをご提案するだけでなく、その後ろの準備として大事なことです。

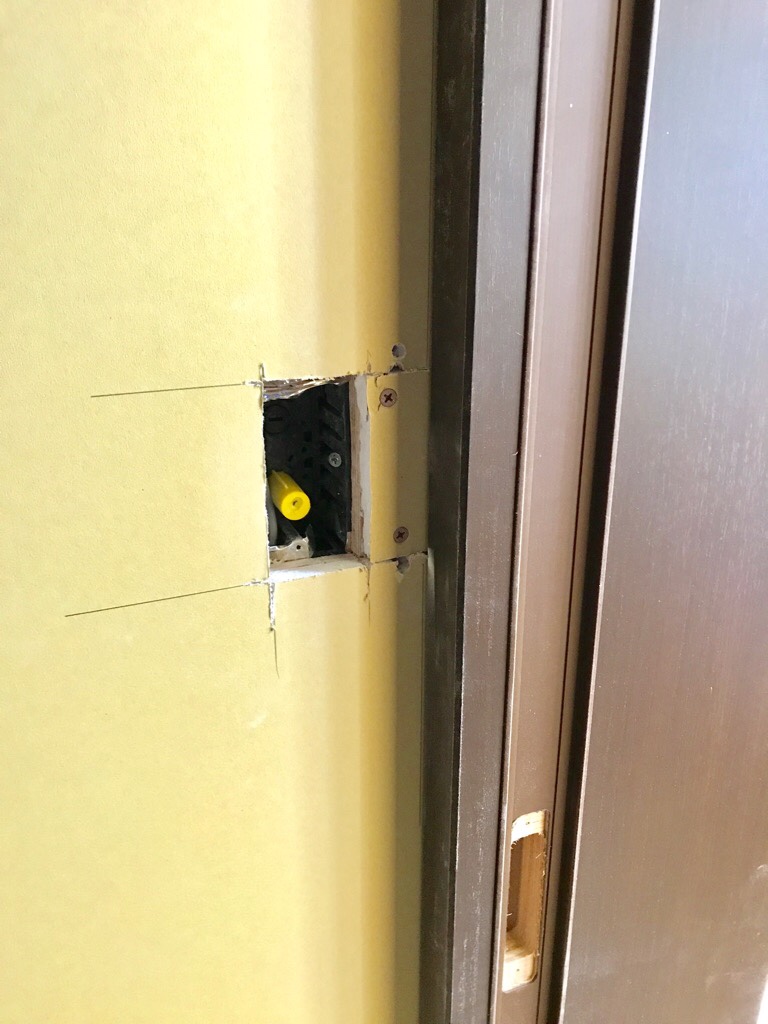

電気屋さんが仕事していったスイッチの位置に、ドアの枠がかぶさってしまうところがありました。

間違えたのは電気屋さんですが、枠を付けてしまっては直すのが大変なのでコチラで直しておきました。

なるべく職人さん同士がうまくやっていけるように、大工の仕事ひとつで変えれると思っています。

こういった配慮も、大工と監督さんとの信頼関係があるからできることなので、工事が外注であっても監督さん次第です。

コメント